2020年11月25日下午,华东师范大学生态与环境科学学院与上海市普陀区绿化市容局的垃圾分类与治理工作交流会在区绿化市容局顺利召开。本次交流活动由区绿化市容局副局长、华师大生态与环境科学学院韩骥教授主持,华师大生态学、环境生态工程专业师生,以及普陀区分减联办、新时尚工作专办等管理人员共计30余人参会。活动作为华师大生态环境学院本科生专业选修课程《城市生态系统工程》的社会实践的重要环节,教师带领学生走出课堂,来到垃圾分类与管理工作现场开展现场教学,通过听取政府部门与垃圾清运回收企业的现场讲解,引导同学们用辩证性思维去看待城市垃圾这一复杂系统难题,鼓励同学们发现问题,运用系统工程的理论与方法来探索解决方案,将平面知识立体化,共同参与到垃圾分类与治理的新时尚实践中来。

交流会上,普陀区绿化市容局环卫管理科科长肖燕从当前上海生活垃圾分类重点工作、四类生活垃圾物流体系和存在问题、相关问题思考等多个方面,深入浅出的为大家进行了现场教学。通过肖科长介绍的普陀区垃圾分类工作最新进展,同学们加深了对“无害化处理”、“资源化利用”等概念的理解,了解到上海垃圾分类与管理工作的成功经验及存在的实践难题,做到了实践与理论学习的相互补充。

这次实践活动还为在校大学生和研究生们提供了与一线管理人员面对面交流的机会。大家就如何利用课堂上学到的生态系统物质流等专业知识,构建四类垃圾的高效物流体系,以促进垃圾高效处理和利用等问题展开了讨论。有同学结合自己正在开展的“基于物质流和地理信息系统的居住区可回收垃圾成本效益研究”大学生科创项目,与政府决策者及相关企业的负责人员进行了深入的交流,对方表示非常欢迎同学们就实践中出现的问题开展创新性研究,并乐意提供数据支持,以期与高校联手共同为城市垃圾问题的解决提供新思路。这种“官、产、学、研”的联合,不仅促进了高校、政府、企业之间的良性互动,更是激发了学生从事城市生态环境保护事业的兴趣和热情,为未来培养生态文明建设人才奠定了基础。

很多同学表示,通过这次现场教学与交流,受益匪浅,对城市垃圾分类与治理工作有了新的认识。例如,有同学原先认为只要市民的垃圾分类工作做好了,这些“放错位置的资源”就能再次焕发生机。但经过学习和交流,同学们这才意识到逆向思维的重要性,即垃圾末端处理能力的提升也是解决垃圾问题的关键。上海市垃圾分类工作开展初期,由于末端处理能力不足,生活垃圾大量堆积、未及时处理的情况多有发生。另外,在同学们以往的认知里,湿垃圾堆肥处理后的产品往往可以成为良好的有机肥,可以用于城市绿化。而现实却是由于湿垃圾的高油高盐特性,导致不仅处理困难,容易产生废水废气排放问题,而且资源化产品的肥力有限,找不到合适的出路,湿垃圾处理与资源化技术仍亟待突破。诸如此类的问题,往往在书本知识中不容易被重视,通过现场教学与交流对理论知识形成了有力的补充。

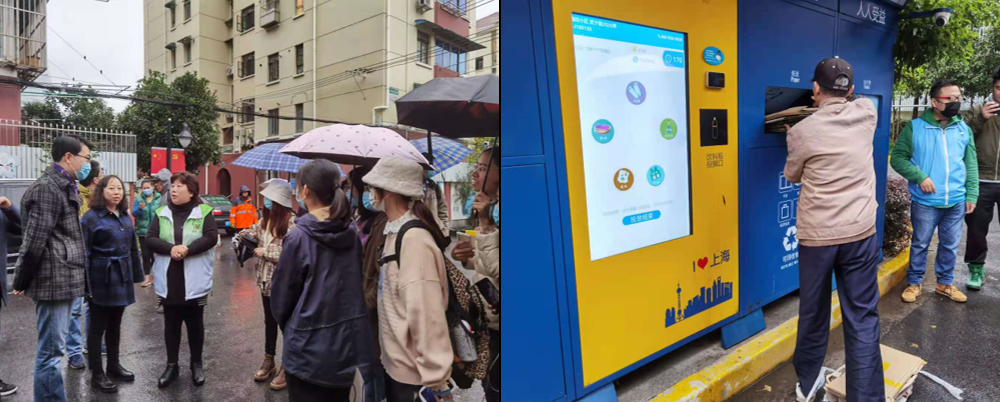

交流会后,区绿化市容局的工作人员还带领同学们实地走访了梅四小区、程胜公司、蓝鲸公司,现场观摩了垃圾厢房,垃圾分类考核工作的要点,可回收物的交投、分拣、转运等工作流程,并听取了蓝鲸公司关于“全品类预约收集”的智能化再生资源回收体系建设情况的介绍。

走访梅四小区并参观可回收物智能回收设施

现场观摩压缩站等垃圾回收系统的运作并听取蓝鲸公司垃圾回收大数据平台的介绍

本次交流会暨现场教学课,让同学们对垃圾分类与治理工作有了更深入和感性的认识,对垃圾分类工作中存在的问题与解决办法做出了更深入的思考与探索。“理论知识+实践学习”相互补充的教学方式,能让同学们在实践中发现问题,以问题为导向,灵活运用所学理论和技能,最终形成理论指导实践,实践反馈理论的学习闭环。本次活动依托上海市重点课程建设项目以及华东师范大学教改项目开展,《城市生态系统工程》的主讲教师韩骥教授表示,除了开展线上线下混合式教学改革外,本学期的授课新增设了野外实践教学环节,在“课前预习、教师讲解—>现场听、闻、触、问、交流—>课后总结、反思”的过程中做到理性和感性结合,加深学生对中国城市生态问题的理解,提高其系统分析和运用专业知识解决实际问题的能力。

文:盛世雯

图:刘梦晴

来源:生态与环境科学学院