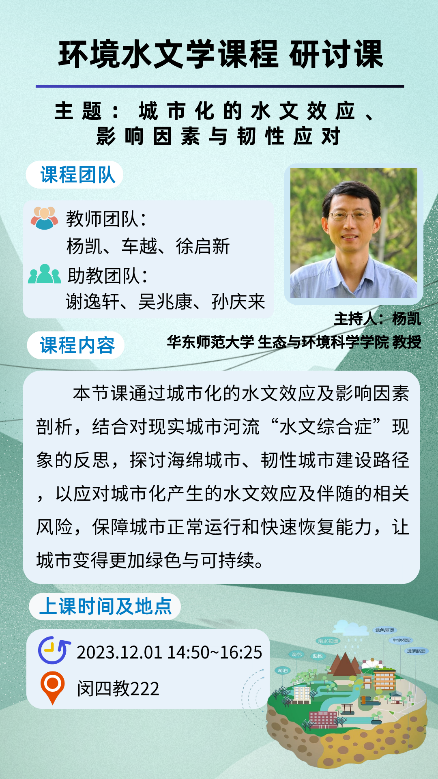

2023年12月1日,华东师范大学生态与环境科学学院杨凯教授团队结合国家级一流本科课程“环境水文学”课堂教学,围绕“城市化的水文效应、影响因素与韧性应对”这一主题,开展了教学研讨课活动探索。研讨课由杨凯老师主讲,研究生助教及环境科学、环境生态工程、生态学专业的13名22级本科生参与了本次研讨课互动交流。

环境水文学课程教学研讨课主题

杨凯老师结合径流形成的原理,从产汇流等因素变化的角度分析了城市化前后水循环的差异,城市化地区由于透水面积增大,土壤下渗减少,产流量增加,汇流速度加快,使得城市化地区的洪水流量过程线变得相对尖陡,峰值增大,峰现时间提前,因此城市化增大了产生迅猛洪水及洪涝的可能性,在雨季尤其是暴雨强度大的情况下,容易发生涝灾。

通过文献引用、图表展示,杨凯老师向学生们解释城市化产生的水文效应,并引出城市河道通常面临的洪涝增加、断面渠化、水质变差、生态受损等城市河流健康面临的“水文综合症”现象,可通过实施近自然水循环的低影响开发措施(LID)来缓解城市化的水文综合症问题,使城市的水循环条件逐步恢复到高强度开发以前的状况。

结合上海市中心城区苏州河沿岸泵站雨季溢流放江对水质造成冲击性污染的现象,课堂探讨了国外文献常提到的“半英寸原则”,即约90%以上的暴雨径流污染物包含在降雨初期半英寸(约12mm)的初期降雨量中,引发同学们对城市初期雨水污染负荷控制问题的关注。

杨凯老师通过理论与实践相结合、与现实环境问题相结合的教学方式,由浅入深,调动了同学们参与城市化水文效应研讨的积极性。在学生分组研讨环节,学生们基于“现象—原因—应对—措施”的金字塔结构化研讨模式和多维度问题分析框架,逻辑递进,围绕城市化的水文效应,从自然、经济、社会等多元视角讨论其影响因素及韧性应对途径。

环境生态不同专业的同学在交流研讨过程中各抒己见、表达了各自的见解:有些同学认为城市化的水文效应是由于城市不透水面率上升,从而导致汇流时间缩短,造成道路积水、内涝现象,应当注重工程上的韧性应对措施,如加强调蓄池建设等;有些同学从生态学的视角认为城市化过度开发改变了河网水系的生境条件,引发生态系统结构等变化,应当从建设低影响开发设施上进行源头控制;有些同学从公众意识的角度,认为海绵城市建设应当以人为中心,以提升城市环境的舒适度和公众获得感为目标开展建设,交流研讨过程充分体现了同学们对问题观察的多维视角。

杨凯老师、教学助教与同学们交流讨论

每组同学经过思维碰撞和意见交流,在不同颜色的便利贴上写下想法与观点,通过不同的排列组合形成了各组的创意性逻辑框架。在研讨成果展示环节上,各组展现形式丰富多样,每位小组代表在凝练总结各自团队研讨成果的基础上,延伸出自己对城市化水文效应下海绵城市、韧性城市的见解与看法。

课后部分同学们对本堂研讨课发表了看法和感受:“在经过分组后,小组借鉴逻辑层层递进的金字塔分析结构思路,围绕现象、原因、应对、行动进行了讨论,对城市化水文效应的理解程度加深,并将理论与实际相结合。”“与同学们针对城市的水循环、水资源管理等话题进行了深度探讨,获益匪浅,学会了从不同角度来看待城市化水文效应以及应对措施。”“通过不同颜色的便利贴,很有创意地展示了我们的讨论成果,这种形式很有新意。”

“环境水文学”课程课堂研讨课活动

研讨课以学生为主体,通过课前准备和课堂点评,引导同学循序渐进探索城市化水文效应背后的环境现象、问题、案例、成因及应对策略,让同学们对城市化的水文效应有了更深的认识,对年径流总量控制、年径流污染控制等海绵城市建设指标及低影响开发措施有了更进一步的理解与思考。通过尝试课程研讨,促进了从被动接受到主动交流,提升了同学们的专业兴趣以及理论联系实际分析问题的能力。

文:谢逸轩

图:谢逸轩 吕博文 张博笑