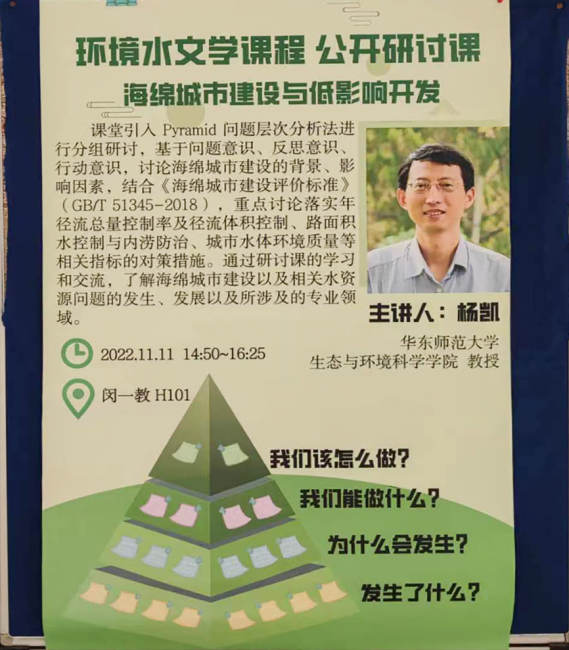

2022年11月11日,华东师范大学生态与环境科学学院杨凯教授结合上海市教委重点课程“环境水文学”课程教学,于闵一教H101教室开展了“海绵城市建设与低影响开发”公开研讨课教学活动。学院周小奇教授、何国富副教授、研究生助教吴兆康以及环境科学、环境生态工程、生态学专业的34名2021级本科生参加了本次公开研讨课。

杨凯教授结合径流形成过程,分析了城市化对下渗、径流等水循环过程所带来的影响;从水生态、水环境、水资源、水安全等方面,结合《海绵城市建设评价标准》(GB/T 51345-2018),分析了海绵城市建设的水文因素变化背景及相关指标,列举了相关海绵城市建设案例,引发大家对城市暴雨径流及面源污染控制管理的思考。

课堂围绕海绵城市建设与低影响开发的中心问题,采用Pyramid问题层次分析法和多维度问题分析框架,引导同学们从自然、经济、社会等方面,思考海绵城市建设的措施及路径。课堂以学生为主体开展了分组研讨,讨论以逐层递进、抽丝剥茧的方式,探讨现象、原因及解决方法与路径,激发同学们主动参与和思考。

在讨论交流过程中,同学们围绕海绵城市的“渗、滞、蓄、净、用、排”方针,讨论了如透水铺装、下凹式绿地、雨水花园、植草沟、人工雨水湿地等LID设施的作用。通过研讨,同学们认为:海绵城市建设应当体现生态学理念、遵循自然水分循环的基本原理,利用不同类型的LID设施进行源头控制,进一步减少雨水径流量,提高排涝能力,减缓城市化水文效应所带来的影响,使开发地区尽量接近开发前的水文循环状态;应当客观评价和看待海绵城市建设的成效与作用,进一步提高公众对海绵城市建设的感受度和环境改善后的获得感。针对以上内容,杨凯老师、何国富老师和周小奇老师共同参与了同学们的讨论。

同学们利用不同颜色的便利贴充当金字塔不同层级结构的“砖石”,搭建了基于“现象—原因—措施—路径”的“低影响开发与海绵城市建设的逻辑金字塔框架”。课堂鼓励学生多维度进行思考,采用逐层推进的讨论方式,使学生对海绵城市建设与低影响开发形成了一个系统的思路框架,激发了学生参与的兴趣,促进了学生从知识学习转向能力提升。

课后部分同学谈及此次公开研讨课的感受时,发表了相关感受和看法:

“这节课让我看到了同学之间充分的交流、思想的碰撞以及每个人积极的参与,这样的讨论方式很有成效。”

“在指南针多维度问题分析框架的帮助下,我们不仅从生态环境和资源利用方面,更从经济发展、公众意识等多个维度分析海绵城市建设的现状、问题和不足。”

“我认为金字塔思考法对问题的探究起到很好的引导性作用。”

“在Pyramid问题层次分析法的引导下,我们不仅运用水文学原理尝试着解决城市中的水文问题,也认识到了建设海绵城市的重要意义。这个过程提高了同学们的思考能力、学以致用能力和创新思维,使我们受益匪浅。”

研讨课采用交流互动的方式,让学生了解海绵城市建设以及相关水资源问题的发生、发展以及所涉及的专业领域,在激发学生兴趣、拓展学生视野和鼓励学生自主思考的同时,也进一步引导了学生进行多维度思考,增强了同学们对海绵城市建设的水循环影响因素的认识,使同学们对于不同类型的LID设施在海绵城市建设中的运用产生了直观认识,对后续环境工程、城市生态等相关课程起到了较好的衔接作用。

文:吴兆康

图:吴兆康、谢逸轩

来源:生态与环境科学学院